費用 Event Fees

- 會員/學生 (全/兼讀)HKMFTA Members/Students:

- 一天日程 One Full-day:$600

- 兩天日程 Two Full-day:$1,100

- 非會員 Non-members:

- 一天日程 One Full-day:$900

- 兩天日程 Two Full-day:$1,600

我們珍惜與您並肩同行的機會,周年會議除特設會員專享費用優惠,今年亦顧及尚未成為會員的朋友,但凡於報名參與會議同時遞交會員申請,均即時享有會員專屬的優惠。

We cherish the opportunity to walk together with you. In addition to the special membership exclusive fee benefits, the annual meeting also takes into account friends who have not yet become members this year. Anyone who registers to participate in the meeting and submits a membership application at the same time will immediately enjoy the exclusive benefits of members.

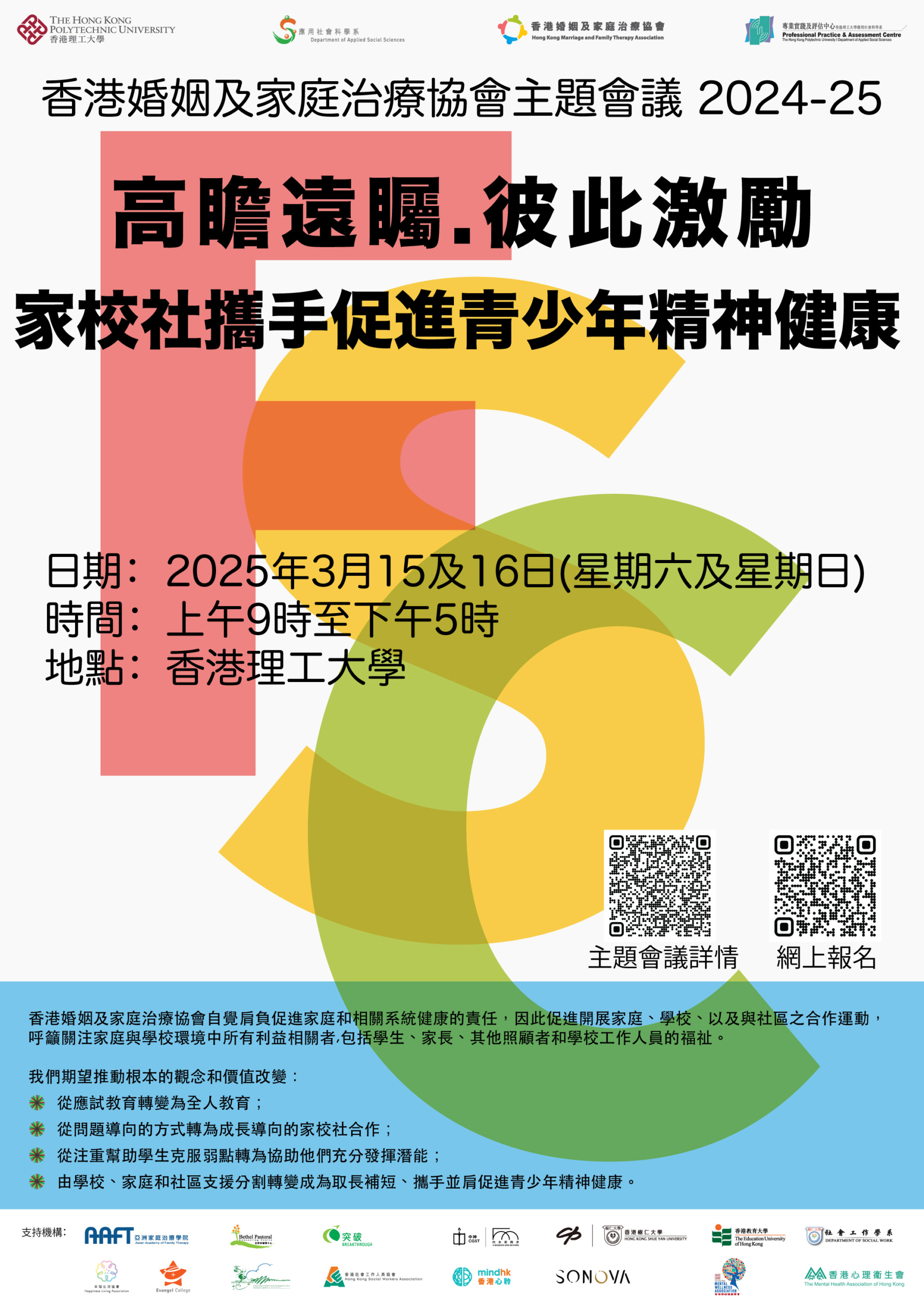

主題會議議程 Conference Program

時間 |

第一日:2025年3月15日(星期六) |

|---|---|

| 09:00-09:15 | 登記 Registration |

| 09:15-09:40 |

致歡迎辭: 崔永康教授 Prof. Eric CHUI、魏素樺博士 Dr. Sowa NGAI 開幕禮:崔永康教授 Prof. Eric CHUI、 魏素樺博士 Dr. Sowa NGAI、 容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG及嘉賓 場地 Venue :HJ305 |

| 09:40-10:40 |

主題演講一:我們可以如何在促進青少年精神健康的過程中「高瞻遠矚、彼此激勵」 講者:容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG 場地 Venue :HJ305 |

| 10:40-10:50 | 小休 Break |

| 10:50-11:50 |

工作坊 1.1:另類故事 – 與特殊學習需要之多家庭敘事小組 講者:陳德茂教授 Prof. Simon CHAN 、余凱樺女士 Ms Christina YU 、歐陽可兒女士 Ms HoYee AUYEUNG 、劉志遠博士 Dr. Victor LAU 場地 Venue :HJ302 工作坊 1.2:以優勢觀點理解青少年精神健康 講者:黃美群博士 Dr. Rosetta WONG 場地 Venue :HJ303 工作坊 1.3:從理念到實踐:iACT模式在中學的應用及前景 講者:何振宇博士 Dr. Jeffy HO 、Ms Yan Chow 場地 Venue :HJ304 |

| 11:50-12:00 | 小休 Break |

| 12:00-13:15 |

座談會:家校社攜手共築孩子成長的保護網座談會 劉其容女士 Ms Kate LAU (主持人 Facilitator)、劉志遠博士 Dr. Victor LAU、 許明得教授 Prof. HUE Ming Tak、黃定康校長 Principal WONG Ting Hong、葉德平博士 Dr. YIP Tak Ping (播道書院家教會主席)、 楊鎧彤小姐 Miss Heather YEUNG (關注學童自殺學生聯席代表) 場地 Venue :HJ305 |

| 13:15-14:30 | 午膳 Lunch |

| 14:30-15:30 |

工作坊 2.1:「從症狀到家庭」在學校提供以系統家庭治療為理念的家庭輔導介入手法 講者:梁綺雯女士 Ms Emma LEUNG 場地 Venue :HJ302 工作坊 2.2:「家庭桌遊」如何評估ADHD 孩子及照顧者的需要及促進「自療」動力 講者:黃慧蘭博士 Dr. Eve WONG 場地 Venue :HJ303 工作坊 2.3:系統性家庭治療在兒童及青少年精神健康領域中的應用 講者:譚少華先生 Mr. Hillman TAM 場地 Venue :HJ304 |

| 15:30-15:45 | 小休 Break |

| 15:45-16:45 |

工作坊 3.1:積極行為培育法 講者:容曾莘薇博士及青草地團隊 Dr. Grace YUNG & Green Pastures Team 場地 Venue :HJ302 工作坊 3.2:慈悲及自我關懷的培育: 讓靜觀融入教養, 照顧及教育中 講者:盧希皿博士 Dr. Herman LO 場地 Venue :HJ303 工作坊 3.3:「孩子來自家庭」計劃 — 家校跨系統學生支援 講者:梁雅穎女士 Ms Cecilia LEUNG 場地 Venue :HJ304 |

| 17:00 | 第一日完結 End of First Day |

時間 |

第二日:2025年3月16日(星期日) |

|---|---|

| 08:45-09:00 | 登記 Registration |

| 09:00-10:00 |

主題演講二:建構孩子成長的平台 講者:盧偉成MH校長 Principal LO Wai Shing、劉志遠博士 Dr. Victor LAU 及播道書院團隊 |

| 10:05-10:55 |

香港婚姻及家庭治療協會研究及出版委員會研究結果發布 研究主題:香港學校的前線輔導工作者如何促進學校,家庭及社區合作以協助有精神健康挑戰的學生:混合方法研究 講者:何慧明博士 Dr. Hannah HO & 武婉嫻博士 Dr. Kitty MO 場地 Venue:HJ305 |

| 10:55-11:05 | 小休 Break |

| 11:05-12:05 |

主題演講三:精神健康的孕育與維護 講者:鄧振鵬醫生 Dr TANG Chun Pan 場地 Venue:HJ305

|

| 12:05-12:15 | 小休 Break |

| 12:15-13:15 |

主題演講四:在困境中建立家庭抗逆力 講者:梁倩儀教授 Prof. Janet LEUNG 場地 Venue:HJ305 |

| 13:15-14:30 | 午膳 Lunch |

| 14:30-15:30 |

工作坊 4.1:多家庭活動 干預模式 Multiple Family Experiential Intervention 為家校攜手促進青少年及家長精神健康 講者:吳國雄博士 Dr. Kennedy NG 場地 Venue:HJ302 工作坊 4.2:WeCare SOS 緊急青少年精神健康支援計劃 – 校本階梯的支援模式作橋樑以銜接 / 填補— 我們學到什麼? 講者:林美玲醫生 Dr May LAM、 譚煥芝醫生 Dr Cindy TAM 場地 Venue:HJ303 工作坊 4.3:賽馬會抗逆有「家」計劃 — 從校園中燃點家庭力量 講者:梁倩儀教授 Prof. Janet LEUNG 、謝頴儀女士 Ms Winnie TSE 場地 Venue:HJ304 |

| 15:30-15:45 | 小休 Break |

| 15:45-16:45 |

研討會:高瞻遠矚、互相激勵,為青少年的精神健康邁出下一步 魏素樺博士 Dr. Sowa NGAI (主持人 Facilitator) 、 容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG、 屈偉豪博士 Dr. Benjamin Wat、狄志遠議員 Dr. TIK Chi-Yuen SBS JP、列小慧博士 Dr. LIT Siu Wai、 陳敏兒女士 Ms Man-Yee CHAN、林偉漢先生 Mr. Wilson LAM、黎莉女士 Ms Lai Li (播道書院家長)、 Miss Veronika GIDWANI (大專生) 場地 Venue:HJ305 |

| 17:00 | 完結 The End |

主題演講詳情 Keynote Speech Details

主題演講一:我們可以如何在促進青少年精神健康的過程中「高瞻遠矚、彼此激勵」

講者:容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG主題演講一:我們可以如何在促進青少年精神健康的過程中「高瞻遠矚、彼此激勵」

- 對「高瞻遠矚、彼此激勵」的解讀;

- 香港婚姻及家庭治療協會就這個議題願意承擔的責任:

- 促進家庭、學校、以及社區之間的協作——學校、家庭與社會建立及保持共同理念,取長補短,攜手協作,關注青少年的成長與精神健康,促進青少年充分發揮潛能;

- 推動對精神健康這個社會議題的關注——強調精神健康需要由家長、老師及社區/社會領袖開始;

- 倡議成長導向的教育方針——從根本開始讓應試教育轉化為全人教育。

講者:容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG

容曾博士從事教育工作近五十年,曾擔任教師、講師及校長等職務,並於1992年獲頒香港優秀教育者愛心獎。她在1983年開始輔導工作,曾於中學、醫院的精神科單位及私人機構擔任輔導員;並於1997年開展臨床督導的工作。她在2002年得到夥伴的支持創辦了青草地全人發展中心,致力在教導、輔導、督導和出版等服務中,促進人們獲得內心的平安,與他人和眾生和平共存,實踐「與己和、與彼和、與眾生和」;並希望每一個人都能找到自己心靈上一片可安歇的青草地。

容曾博士的輔導取向建基於「沙維雅成長模式」;在教導、輔導、家庭治療和臨床督導都取得很好的成果。她的博士研究除了讓她對沙維雅成長模式有了更深入和細緻的理解,更加使她成為了世界上第一個研究沙維雅成長模式臨床督導的學者,她的研究更獲評審委員評為「他學術生涯裡讀過最有吸引力和最享受的論文」。

容曾博士在過去三十多年致力在香港和世界各地傳承「沙維雅成長模式」, 曾經是香港沙維雅人文發展中心的核心領導;是第一位當選為Virginia Satir Global Network(沙維雅環球網絡)幹事的亞洲人,也是第一位在2009年獲得該網絡頒發Living Treasure 榮譽的亞洲人。她將會繼續致力於發展和推動適合華人社會、聚焦於成長的輔導及督導理念。

主題演講二:建構孩子成長的平台

講者:盧偉成MH校長 Principal LO Wai Shing 劉志遠博士 Dr. Victor LAU主題演講二:建構孩子成長的平台

本次專題演講將分享播道書院如何結合環境設計、豐富多樣的活動以及靈活的教育政策,與不同的持份者共同構築促進孩子身心發展的生態系。我們將分析具體實例,如學校如何利用學校環境賦予學生身份力量、活動如何培養孩子的身份角色、以及政策如何支持學生學習需求,分享學校是如何成為孩子成長的關鍵平台。

講者:盧偉成MH校長 Principal LO Wai Shing及劉志遠博士 Dr. Victor LAU

盧偉成MH校長為播道書院總校長,於香港大學取得理學學士、教育文憑及教育碩士。盧校長曾任教港島區「名校」,亦曾任教以「Bank 5」為主的學校,於2002開始先後擔任兩所一條龍學校的創校校長,擔任校長一職超過二十二年。盧校長曾榮獲香港特別行政區行政長官董建華先生頒發「榮譽勳章」,亦先後獲美國芝加哥大學及美國史丹佛大學頒發「傑出教師」和「具影響力教師」榮譽。盧校長曾擔任多項公職。現時為中國文化研究院之學科顧問、新城電台《人仔細細》親子節目嘉賓主持、文匯報《文苑英華》專欄作家,亦為幸福實驗室(CityLab)顧問,至致力推動兒童發展工作。

劉志遠博士為播道書院總學生輔導主任,具備註冊社工、香港婚姻和家庭治療協臨床督導暨婚姻及家庭治療師、美國婚姻和家庭治療協會臨床督導暨臨床院事、香港專業輔導協會會臨床督導等專業資歷。超過二十年於學校環境中進行青少年與家庭輔導及臨床督導經驗,近年於香港浸會大學青年研究與實踐中心接受敘事治療培訓,其致力將敘事治療應用於學校環境,尤其是讀寫障礙學生及其家庭。其研究領域也專注於敘事治療在讀寫障礙學生的應用。

主題演講三:精神健康的孕育與維護

講者:鄧振鵬醫生 Dr TANG Chun Pan主題演講三:精神健康的孕育與維護

世界衛生組織將精神健康定義為精神健全,能夠適當應付生活中的壓力,實現自身潛力,妥善學習和工作,並且能夠為社會作出貢獻。

講者將與大家一同探討如何從小時候開始培育促進健康精神狀況的種種有利因素,同時致力避免和減少不利因素。以家庭,學校,和社區作平台,根據孩子的個別特質,同心協力為兒童及青少年構建優質的精神健康發展,引導並協助他們活出精彩有意義的人生。

講者:鄧振鵬醫生 Dr. TANG Chun Pan

鄧振鵬醫生於香港中文大學醫學院畢業,自1990 年加入政府醫院精神科服務至今,現任葵涌醫院兒童及青少年精神科顧問醫生。

主題演講四:在困境中建立家庭抗逆力

講者:梁倩儀教授 Prof. Janet LEUNG主題演講四:在困境中建立家庭抗逆力

近年來,香港面臨了重大的社會壓力。2019年的「社會事件」造成嚴重的家庭撕裂,而新冠疫情亦為家庭成員帶來健康、社交、經濟和教育的挑戰,家庭承受很大壓力,家庭界線變得模糊,擾亂其日常生活,並增加了家庭衝突。疫情雖然趨向穩定,家庭仍然充滿挑戰。重返校園的過程中,孩子和家庭面臨情感和行為上的困難。

家庭抗逆力是指家庭在逆境中積極適應並克服困難的能力(Walsh, 2015)。與強調家庭在逆境中的缺陷和問題之家庭病理學觀點相反,家庭抗逆力觀點則支持一種以優勢為基礎的範式,重視家庭的正面能力,以應對因家庭發展和生態需求而帶來的衝擊。是次分享梁教授會介紹賽馬會抗逆有「家」計劃的理念,服務策劃,成果及其反思。

講者:梁倩儀教授 Prof. Janet LEUNG

梁倩儀教授為香港理工大學應用社會科學系教授。她是一位在香港註冊社會工作者,從事社會工作超過二十年。她曾於一間社會服務機構任職服務主任,負責統籌及督導之服務包括青少年服務、學生輔導服務、家庭支援服務等等。現在她在香港理工大學為社會工作學科主管。她的研究興趣包括家庭關係、家長教育、貧窮問題及青少年正面成長等課題。梁教授獲得香港賽馬會慈善信託基金資助約港幣四千萬元推行一項名為「賽馬會抗逆有『家』 計劃」,並曾獲香港研究資助局多次撥款資助其家庭研究,包括過度管教、子女親職化及疫後家庭培育等等。她的文章曾於Journal of Youth and Adolescence, Journal of Research on Adolescence, Research on Social Work Practice 和 Family Process 等國際學術期刊發表。她同時擔任 Applied Research in Quality of Life 國際學術期刊之副編輯。

座談會詳情 Forum Details

主題:家校社攜手共築孩子成長的保護網

講者:劉其容女士 Ms Kate LAU(主持人 Facilitator) 、劉志遠博士 Dr. Victor LAU、 許明得教授 Prof. HUE Ming Tak、黃定康校長 Principal WONG Ting Hong、葉德平博士 Dr. YIP Tak Ping (播道書院家教會主席)、楊鎧彤小姐 Miss Heather YEUNG (關注學童自殺學生聯席代表)

劉其容女士 Ms Kate LAU

香港婚姻及家庭治療協會副主席劉其容女士 Ms Kate LAU

劉其容小姐為認證婚姻及家庭治療師,並持有應用心理學碩士學位以及婚姻及家庭治療文學碩士學位,擁有多年培訓及輔導及的經驗。擅長協處理有關情緒管理、精神健康、人際、婚姻及親子關係,以及特殊教育兒童的需求等範疇。劉小姐曾為私人機構的輔導員及於非牟利機構和學校進行各類型的培訓課程,包括溝通技巧、情緒管理、子女管教、親子及家庭教育、人際與衝突管理等課程。

劉志遠博士 Dr. Victor LAU

香港婚姻和家庭治療協會臨床督導劉志遠博士 Dr. Victor LAU

劉志遠博士為播道書院總學生輔導主任,具備註冊社工、香港婚姻和家庭治療協會臨床督導暨婚姻及家庭治療師、美國婚姻和家庭治療協會臨床督導暨臨床院事、香港專業輔導協會會臨床督導等專業資歷。超過二十年於學校環境中進行青少年與家庭輔導及臨床督導經驗,近年於香港浸會大學青年研究與實踐中心接受敘事治療培訓,其致力將敘事治療應用於學校環境,尤其是讀寫障礙學生及其家庭。其研究領域也專注於敘事治療在讀寫障礙學生的應用。

許明得教授 Prof. HUE Ming Tak

香港樹仁大學輔導及心理學系教授及副系主任許明得教授 Prof. HUE Ming Tak

許明得教授現為香港樹仁大學輔導及心理學系教授及副系主任。他在英國倫敦大學學院教育研究學院獲得博士學位。他在中學教學方面擁有豐富的經驗,並積極參與學校諮商與輔導,為中小學提供各層面的特殊教育需要支援、諮詢和教師專業發展。他的研究主題集中在學校諮商與輔導、照顧學生差異、少數族裔、行為管理和融合教育。

同時,他是香港特別行政區教育局2024-2027學年為教師提供應對特殊教育需要學生專業發展課程 (專題課程) 的統籌主任。許教授積極與本地以及國內外大學學者合作,致力全方位成就學童全人發展;他亦將學術研究成果延伸至專業從業者和社區,為學校、非政府組織和社區的兒童及青少年提供特殊教育需要和心理健康支援。

黃定康校長 Principal WONG Ting Hong

棉紡會中學校長及荃灣葵涌青衣區中學校長會主席黃定康校長 Principal WONG Ting Hong

黃定康校長是棉紡會中學校長,亦是荃灣葵涌及青衣區中學校長會主席。

黃校長在學校大力推動輔導工作,在課程及教學引入正向心理學及成長型思維;於校園設立「觀星臺」、「棉紡花園」及「生態園」營造正向氛圍;透過「快樂大使」、「天生我材」正向日及不同的輔導及親子活動提升學生幸福感。

黃校長在2024年10月,聯繫荃葵青區中學及小學聯合舉辦「精神健康月活動」,亦邀請區內社福機構參與支持,一同關注學生精神健康。

黃校長經常接受報章及傳媒訪問,及於不同場合擔任演講嘉賓,分享教育經驗及人生智慧。

研討會詳情 Panel Discussion Details

主題:高瞻遠矚、互相激勵,為青少年的精神健康邁出下一步

魏素樺博士 Dr. So-Wa NGAI

香港婚姻及家庭治療協會主席香港婚姻及家庭治療協會副主席暨臨床督導魏素樺博士 Dr. So-Wa NGAI

魏素樺博士是香港理工大學應用社會科學系婚姻及家庭治療碩士課程主任及講師。 魏博士早期應用的家庭治療模式包括博文隔代理論、結構式介入技巧和心理動力分析等。在過去十多年主要研究和教授合作對話取向治療。除了後現代社會建構理理,魏博士也採用人本主義和大腦神經學的研究來释意合作對話的效用和智慧。同時,她探討正念練習和不同創傷療法在家庭治療中的應用效果。

容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG

青草地全人發展中心創辦人容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG

容曾博士從事教育工作近五十年,曾擔任教師、講師及校長等職務,並於1992年獲頒香港優秀教育者愛心獎。她在1983年開始輔導工作,曾於中學、醫院的精神科單位及私人機構擔任輔導員;並於1997年開展臨床督導的工作。她在2002年得到夥伴的支持創辦了青草地全人發展中心,致力在教導、輔導、督導和出版等服務中,促進人們獲得內心的平安,與他人和眾生和平共存,實踐「與己和、與彼和、與眾生和」;並希望每一個人都能找到自己心靈上一片可安歇的青草地。

容曾博士的輔導取向建基於「沙維雅成長模式」;在教導、輔導、家庭治療和臨床督導都取得很好的成果。她的博士研究除了讓她對沙維雅成長模式有了更深入和細緻的理解,更加使她成為了世界上第一個研究沙維雅成長模式臨床督導的學者,她的研究更獲評審委員評為「他學術生涯裡讀過最有吸引力和最享受的論文」。

容曾博士在過去三十多年致力在香港和世界各地傳承「沙維雅成長模式」, 曾經是香港沙維雅人文發展中心的核心領導;是第一位當選為Virginia Satir Global Network(沙維雅環球網絡)幹事的亞洲人,也是第一位在2009年獲得該網絡頒發Living Treasure 榮譽的亞洲人。她將會繼續致力於發展和推動適合華人社會、聚焦於成長的輔導及督導理念。

屈偉豪博士 Dr. Benjamin WAT

香港婚姻及家庭治療協會副主席暨臨床督導屈偉豪博士 Dr. Benjamin WAT

- 香港婚姻及家庭治療協會副主席暨臨床督導

- 婚姻及家庭治療哲學博士

- 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士暨臨床督導

狄志遠博士,銀紫荊星章 太平紳士 Dr. TIK Chi-Yuen SBS JP

立法會議員狄志遠博士,銀紫荊星章 太平紳士 Dr TIK Chi-Yuen SBS JP

澳洲科廷大學 工商管理博士 (2012)

香港城市大學 公共管理碩士 (2000)

香港理工大學 社會工作學士 (1991)

狄志遠博士從事的社會服務包括:現任立法會議員(社福界)、香港家庭教育學院總監、團結香港基金顧問、新思維主席。曾任中央政策組非全職顧問、香港廉政公署事宜投訴委員會成員、博愛醫院管治委員會委員及香港社會服務聯合執行委員會委員等,有關諮詢委員會的範圍包括教育政策,社會福利政策,醫療政策及社會長遠規劃等。

列小慧博士 Dr. LIT Siu Wai

香港理工大學應用社會科學系首席臨床導師列小慧博士 Dr. LIT Siu Wai

列小慧博士現職香港理工大學應用社會科學系首席臨床導師。列博士自一九九九年開始於香港理工大學應用社會科學系任教(包括學士、碩士及博士課程);列博士亦曾任香港理工大學學生事務處身心健康及輔導部主管,負責管理大學的學生輔導及體育發展達八年之久。

列博士早於於二零零二年追隨敘事治療創始人米高.懷特(Michael White)學習敘事治療法,並於二零零三年獲頒深造文憑及二零一五年敘事治療與社群實踐碩士學位。列博士過去二十多年來一直致力推廣敘事治療於本土的應用,包括以敘事治療進行個案、小組及劇場工作,並將之應用於不同群體如家長、精神康復人士、末期癌症病人及青少年等,列博士亦有不少敘事治療的著作,是本地一位經驗十分豐富和有聲望的敘事治療實踐者。

陳敏兒女士 Ms Man-Yee CHAN

生命教練陳敏兒女士 Ms Man-Yee CHAN

陳敏兒,80年代電視女藝員,與廖啟智結婚,育有三個孩子。幼子在2003年三歲時患血癌,三年後病逝。經歷喪子之痛,由怪獸家長頓悟蛻變為孩子的生命教練,致力推廣以父母成長為本的親子教育,應邀主講家長講座及主領家長培訓工作坊。2021年,丈夫突然確診末期癌症,在短暫的陪伴過程,陳敏兒深感為人生最後一程作好準備的迫切,更體驗到好好道別可以減低死亡為逝者及生者帶來的遺憾和傷痛,立志推行生死教育。經過人生多次喪親的衝激,久疾成醫,敏兒四出學習不同治療、輔導門派,現為善別輔導員及生命教練。

林偉漢先生 Mr Wilson LAM

突破機構副總幹事林偉漢先生 Mr Wilson LAM

林偉漢(Wilson)於2015年加入突破機構,現任副總幹事,負責機構人際事工(包括輔導服務、職志發展及Trial & Error Lab等)的發展策略、外部聯繫及資源拓展。在加入「突破」前,曾於Siemens、Nike、阿里巴巴等商業機構任職人力資源管理崗位近20年,對於亞太區和中國內地的組織發展及人才培育具備豐富經驗。現為兩所學校之校董,積極關注及推動青少年整全發展。Wilson畢業於香港中文大學,是行山和馬拉松愛好者。

香港婚姻及家庭治療協會研究及出版委員會研究結果發布

研究主題:香港學校的前線輔導工作者如何促進學校,家庭及社區合作以協助有精神健康挑戰的學生:混合方法研究

何慧明博士 Dr. Hannah HO

香港中文大學社工系講師何慧明博士 Dr. Hannah HO

香港中文大學社工系學士,碩士及哲學博士, 現職香港中文大學社工系講師。

武婉嫻博士 Dr. Kitty MO

香港樹仁大學社會工作學系副教授武婉嫻博士 Dr. Kitty MO

武婉嫻博士是香港樹仁大學社會工作學系副教授,教授個案輔導、社會工作實踐中的科技應用、社會工作政策與規劃、特殊教育需要兒童及其家庭的社會工作實踐以及社會工作實習教育。她的研究範圍和專業領域包括社會工作管理,社會工作督導,康復服務,特殊學習需要,家庭治療,個人諮詢和家庭干預,專案規劃和評估。

工作坊詳情 Workshop Details

工作坊 1.1:另類故事 - 與特殊學習需要之多家庭敘事小組

講者:陳德茂教授 Prof. Simon CHAN、余凱樺女士 Ms Christina YU、歐陽可兒小姐 Ms HoYee AUYEUNG、劉志遠博士 Dr. Victor LAU工作坊 1.1:另類故事 - 與特殊學習需要之多家庭敘事小組

在特殊教育不斷發展的背景下,學校、社會工作者和家庭之間的合作在增強特殊教育需求兒童家庭的抗疫力發揮著關鍵作用。本次專題工作坊透過改變家庭敘事的視角去探索多家庭敘事治療作為另類介入方法,如何使家庭重塑他們的故事重點,著眼於優勢和能力,而不是污名化。多家庭敘事治療已被證明有效增強家庭抗疫力和親子關係,同時減少父母對特殊教育需求兒童的拒絕,促進多元正向親子互動循環。

講者:陳德茂教授 Prof. Simon CHAN、余凱樺女士 Ms Christina YU、歐陽可兒小姐 Ms HoYee AUYEUNG、劉志遠博士 Dr. Victor LAU

陳德茂教授現為聖方濟各大學社會科學院教授兼研究院院長。在加入聖方濟各大學之前,任教於美國佛蒙特大學。陳教授是亞洲家庭治療學院院士,並持有香港婚姻與家庭治療協會認證督導及婚姻與家庭治療師資格,同時也是香港專業輔導協會的認證輔導員及認可督導。陳教授致力於實務研究,研究領域專注於敘事治療、特殊學習需求以及受創傷男士。他是多家庭敘事治療的創始人,完成了多項相關研究,為敘事治療及特殊教育需要的知識構建作出了重要貢獻。

余凱樺女士是一位經驗豐富的心理治療師,專注於為有特殊教育需求的兒童提供家庭治療。她在心理治療和研究方面擁有紮實的基礎,致力於探索創新的治療方法,以增強家庭的抗逆力和情緒健康。作為私人執業者和研究者,布余凱樺在依戀、敘事和心理體感等領域分享了寶貴的見解及其在各種環境中的應用。她的廣泛研究貢獻顯著推動了對特殊教育背景下家庭動態的理解,使她成為家庭治療和特殊教育領域的積極貢獻者。

歐陽可兒小姐現為聖方濟各大學社會科學院的研究員,亦是一名婚姻及家庭治療師。畢業後於多間大學專注於敘事治療相關應用的研究及實踐。於2022年加入陳德茂博士研究團隊,致力將敘事治療應用於有特殊教育需求孩子的家庭上,尤其關於讀寫障礙與注意力缺陷/多動症。

劉志遠博士為播道書院總學生輔導主任,具備註冊社工、香港婚姻和家庭治療協臨床督導暨婚姻及家庭治療師、美國婚姻和家庭治療協會臨床督導暨臨床院事、香港專業輔導協會會臨床督導等專業資歷。超過二十年於學校環境中進行青少年與家庭輔導及臨床督導經驗,近年於香港浸會大學青年研究與實踐中心接受敘事治療培訓,其致力將敘事治療應用於學校環境,尤其是讀寫障礙學生及其家庭。其研究領域也專注於敘事治療在讀寫障礙學生的應用。

工作坊 1.2:以優勢觀點理解青少年精神健康

講者:黃美群博士 Dr. Rosetta WONG工作坊 1.2:以優勢觀點理解青少年精神健康

是次工作坊主要分享在社工角度,如何應用優勢觀點理解青少年的精神健康狀況和介入方向。

黃美群博士是一名資深註冊社工,現於香港理工大學應用社會科學系任職講師,主要教授社會工作及精神健康相關課程,致力研究青少年精神健康課題和應用優勢觀點作為介入手法。

工作坊1.3:從理念到實踐:iACT模式在中學的應用及前景

講者:何振宇博士 Dr. Jeffy HO、 Ms Yan CHOW工作坊1.3:從理念到實踐:iACT模式在中學的應用及前景

在當前學業壓力與心理健康需求不斷增加的教育環境中,

講者:何振宇博士 Dr. Jeffy HO、Ms Yan CHOW

工作坊 2.1:「從症狀到家庭」在學校提供以系統家庭治療為理念的家庭輔導介入手法

講者:梁綺雯女士 Ms. Emma LEUNG工作坊 2.1:「從症狀到家庭」在學校提供以系統家庭治療為理念的家庭輔導介入手法

時代變遷,當前社會氣氛及家庭問題日益嚴峻,學生精神健康問題備受關注。研究顯示,家庭動力是影響兒童及青少年學業成長和行為適應的關鍵因素。學校輔導工作若能以系統理念為視角,從家庭著手,更能準確分析學生問題的癥結並對症下藥。

工作坊將展示如何在校內運用以系統家庭治療為理念的家庭輔導介入手法。包括透過鮑恩家庭治療和結構性家庭治療的具體策略,並分享處理兒童拒學、焦慮、抑鬱及虐兒等情緒和行為問題的成功案例。此外,亦會探討家庭輔導在學校輔導工作實踐的成效因素,鞏固家校溝通與合作,攜手促進學生的心理健康與成長。

講者:梁綺雯女士 Ms. Emma LEUNG

梁綺雯女士現時為私人執業婚姻及家庭輔導員,香港專業輔導協會會員,並美國維真大學婚姻及家庭輔導及心理學博士候選人。梁女士於中國神學研究院修畢婚姻及家庭輔導碩士後,在小學擔任輔導員工作,並在校提供以系統家庭治療為理念的家庭輔導介入幫助處理學生情緒及精神健康問題,成效顯著。她亦舉辦多個家長講座、成長小組及工作坊,致力推動家長身心健康、靜觀認知治療、兒童整全心智發展及正向家庭教育的工作。梁女士同時熱衷於教會及社區推動婚姻與家庭事工,現進修輔導及心理學博士,致力提供婚姻及家庭輔導教育及培訓工作。

工作坊 2.2:「家庭桌遊」如何評估ADHD 孩子及照顧者的需要及促進「自療」動力

講者:黃慧蘭博士 Dr. Eve WONG工作坊 2.2:「家庭桌遊」如何評估ADHD 孩子及照顧者的需要及促進「自療」動力

工作坊讓參加者透過現成的桌上遊戲,在30至45分鐘讓患有專注力不足/過度活躍症及其他SEN的孩子及家長了解他們在生活及學習上的需要,為治療帶來明確方向。

講者:黃慧蘭博士 Dr. Eve WONG , PsyD, MSW, CST, EAXT, PCCC(Hons)

黃慧蘭博士(Eve)專門治療有特別需要及發展障礙的兒童及青少年與他們的家庭接近30年,著作包括《非一般的腦袋:診斷與治療「專注力不足 / 過度活躍症」》。她同時是位註冊社工、臨床心理學博士、認可性治療師、表達藝術治療師及家庭治療師,她的的博士硏究沙為維雅治療模式的「家庭重塑」。

Eve過去為香港大學及其他大學「創意藝術與社會工作」及「兒童青少年精神健康」的榮譽講師。在各機構和院校培訓年輕社工、輔導員、治療師、醫護、教師、警察、神職人員等,內容廣泛涵蓋兒童哀傷、抑鬱與自殺、SENs孩子需要、家庭重塑、創意藝術治療等、醫療輔導、沙維雅治療等。

工作坊 2.3:系統性家庭治療在兒童及青少年精神健康領域中的應用

講者:譚少華先生 Mr. Hillman TAM工作坊 2.3:系統性家庭治療在兒童及青少年精神健康領域中的應用

本工作坊將簡單介紹何謂系統性家庭治療,及在治療過程中如何與相關的系統例如家庭、學校、醫院等的合作,以促進兒童及青少年精神健康的復元。講者將會以臨床個案闡述治療的歷程。

講者:譚少華先生 Mr. Hillman TAM

譚先生為資深家庭治療師,除私人執業外,亦任職於精神健康綜合社區中心,同時亦為香港理工大學家庭治療碩士課程之客席臨床督導。

資歷包括:美國婚姻及家庭治療協會之臨床臨床院士及檢定督導; 香港婚姻及家庭治療協會之檢定督導;香港專業輔導協會之認證督導。

工作坊 3.1:積極行為培育法

講者:容曾莘薇博士及青草地團隊 Dr. Grace YUNG & Green Pastures Team工作坊 3.1:積極行為培育法

內容:

- 積極行為的定義

- 營造有利成長的環境——精神環境和物資/物理環境

- 積極行為培育法的一些策略與技巧

形式:個案研習、角色扮演及短講

講者:容曾莘薇博士 Dr. Grace YUNG

容曾博士從事教育工作近五十年,曾擔任教師、講師及校長等職務,並於1992年獲頒香港優秀教育者愛心獎。她在1983年開始輔導工作,曾於中學、醫院的精神科單位及私人機構擔任輔導員;並於1997年開展臨床督導的工作。她在2002年得到夥伴的支持創辦了青草地全人發展中心,致力在教導、輔導、督導和出版等服務中,促進人們獲得內心的平安,與他人和眾生和平共存,實踐「與己和、與彼和、與眾生和」;並希望每一個人都能找到自己心靈上一片可安歇的青草地。

容曾博士的輔導取向建基於「沙維雅成長模式」;在教導、輔導、家庭治療和臨床督導都取得很好的成果。她的博士研究除了讓她對沙維雅成長模式有了更深入和細緻的理解,更加使她成為了世界上第一個研究沙維雅成長模式臨床督導的學者,她的研究更獲評審委員評為「他學術生涯裡讀過最有吸引力和最享受的論文」。

容曾博士在過去三十多年致力在香港和世界各地傳承「沙維雅成長模式」, 曾經是香港沙維雅人文發展中心的核心領導;是第一位當選為Virginia Satir Global Network(沙維雅環球網絡)幹事的亞洲人,也是第一位在2009年獲得該網絡頒發Living Treasure 榮譽的亞洲人。她將會繼續致力於發展和推動適合華人社會、聚焦於成長的輔導及督導理念。

工作坊 3.2:慈悲及自我關懷的培育: 讓靜觀融入教養, 照顧及教育中

講者:盧希皿博士 Dr. Herman LO工作坊 3.2:慈悲及自我關懷的培育: 讓靜觀融入教養, 照顧及教育中

這是一個為家長, 照顧者, 及教師以及在實務中支持他們的助人專業人士而設的工作坊。通過靜觀其變及人際靜觀的修習, 以及分享相關的理論及研究結果, 盧教授將與參加者交流靜觀如何強化照顧及教養關係, 成為人際互動中的基石。

講者:盧希皿博士 Dr. Herman LO

盧希皿教授是香港理工大學應用社會科學系的副教授, 專業實踐及評估中心聯席總監。盧教授是一名註冊社工,並擔任香港專業輔導協會的副會員和認可督導。他是布朗大學靜觀中心的靜觀減壓課程認證教師。憑藉多年在靜觀項目研究及教學經驗,發現出靜觀教養及照顧和社會照顧的專長。至今盧教授在國際期刊發表著作 80 多篇, 也在多本學術期刊包括 Mindfulness, Scientific Reports, 及 China Journal of Social Work 等擔任編輯職務。2024年他的著作 “Mindfulness for Children, Adolescents, and Families: Integrating Research into Practice 《兒童、青少年和家庭的正念:將研究融入實踐》” 在Springer 出版社發行。

工作坊 3.3:「孩子來自家庭」計劃 — 家校跨系統學生支援

講者:梁雅穎女士 Ms LEUNG Nga Wing Cecilia工作坊 3.3:「孩子來自家庭」計劃 — 家校跨系統學生支援

孩子的行為和情緒問題,往往與家庭有關。家庭治療着重透過改善家庭關係去處理孩子問題。然而,孩子要成功發展,除了要有安全穩定的家庭關係基礎,也要有吸引的外在因素把孩子拉出去,而學校正正是孩子向外發展的重要支援系統。亞洲家庭治療學院(AAFT)在過去三年與夥伴學校合作,開展「孩子來自家庭」計劃,支援學校的教師及社工團隊,在校園推廣家庭關係對孩子發展的思考。在個案層面,AAFT亦與學校合作,靈活探索運用已有架構、流程及資源的方法,把學校打造成學生的替代安全基地,讓家庭關係緊張的學生能放心投入校園生活,把握自我發展的機會。是此工作坊中,講者會分享「孩子來自家庭」計劃及跨系統介入個案的經驗。

講者:梁雅穎女士 Ms LEUNG Nga Wing Cecilia

梁雅穎小姐於2023年加入亞洲家庭治療學院的臨床團隊,現為學院「孩子來自家庭」計劃總監及學院院士。梁小姐於香港中文大學取得臨床心理學碩士學位,是香港特別行政區政府衛生署認可臨床心理學家名冊會員。梁小姐在加入亞洲家庭治療學院前一直致力為青少年的心理健康問題和特殊學習需要服務,並積極研究本地針對自閉症譜系障礙的評估工具和治療手法。

工作坊 4.1:多家庭活動 干預模式 Multiple Family Experiential Intervention 為家校攜手促進青少年及家長精神健康

講者:吳國雄博士 Dr Kennedy NG工作坊 4.1:多家庭活動 干預模式 Multiple Family Experiential Intervention 為家校攜手促進青少年及家長精神健康

一直以來, 本港精神健康項目以個人干預 (individual approach)為介入手法。 近十多年來,筆者利用多家庭 干預模式 (Multiple Family Intervention Approach) 成功為初小學生 (P1 – P2)及其家庭成員丶高小學生 ((P4-P6) 及其家庭, 和初中學生及其家庭成員成功促進青少年及家庭成員的精神健康。更在過度活躍青少年 (ADHD) 的家庭應用中, 以 質性研究 quantitative practice research, 量度對家庭成員的改變, 在追蹤研究中發現,效果令人非常鼓舞。

講者:吳國雄博士 Dr Kennedy NG Collaborate with families & schools with SEN kids

- 社會工作博士(兒童正向社會心理發展的多家庭治療小組取向),APSS, 香港理工大學 (2020)

- 理學碩士(社會工作),香港中文大學,(RSW) (2007)

- 香港城市大學人文及社會科學學院社會及行為科學系 教學顧問 (Teaching Consultant)

- 香港中文大學香港教育研究所教育學院講師 (自2019) 及項目經理 (2021~2022)

- 香港中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院創路雄心計劃顧問(90年代以來在香港開發UAP的團隊)

- 香港中文大學社會工作系實習督導 (自2019)

- 香港理工大學文學碩士(家庭治療)課程—青少年發展與家庭—訪問副講師(3 學分)(自 2013 年)

工作坊 4.2 : WeCare SOS 緊急青少年精神健康支援計劃 - 校本階梯的支援模式作橋樑以銜接 / 填補--- 我們學到什麼?

講者:林美玲醫生 Dr May LAM & 譚煥芝醫生 Dr Cindy TAM工作坊 4.2: WeCare SOS 緊急青少年精神健康支援計劃 - 校本階梯的支援模式作橋樑以銜接 / 填補--- 我們學到什麼?

學校在維護學生和青少年精神健康方面發揮著至關重要的角色,而以社區為基礎的青少年精神健康服務通常是第一線的支援和干預。有效的社區青少年精神健康服務往往因面對重大的挑戰和服務差距而影響了其質素和可及性。

本工作坊旨在介紹 WeCare SOS 計劃中以學校為基礎的校本階梯支援模式,如何能有效彌合服務差距,並為社區青少年精神健康服務的發展做出貢獻。

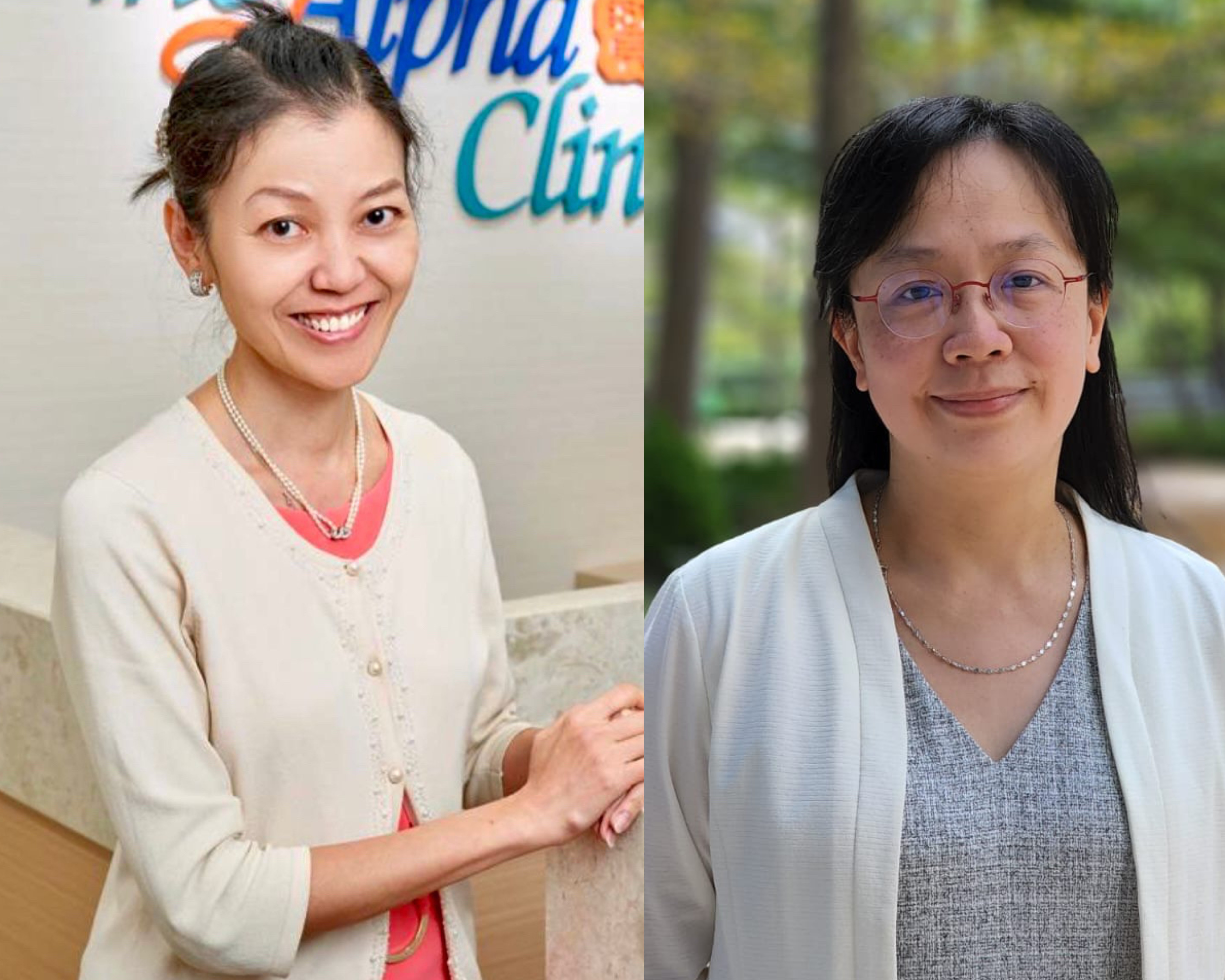

講者:林美玲醫生 Dr May LAM、譚煥芝醫生 Dr Cindy TAM

林美玲醫生是位精神科專科醫生,是香港情緒健康學會的創辦人及會長,現為恩德賢醫務中心及恩德賢健康中心的總監,獲英國皇家精神科醫學院頒發榮授院士。她也是香港大學醫學院精神醫學系及家庭醫學系的名譽臨床副教授、香港中文大學醫學院精神科學系名譽臨床副教授,以及香港大學社會工作和社會行政學系的客席副教授。林醫生於澳洲新南威爾斯大學畢業後,曾於 2003 至 2004 年任哈佛大學醫學院社會醫學系的訪問學者,其後獲得哈佛大學醫學院頒發的國際醫療、運作與健康服務研究及培訓獎,隨後更獲得該大學的研究資助基金撥款。林醫生曾於不同的國際及本地學術期刊中發表文章,她以往也是東亞精神病學檔案期刊編輯委員會的委員。

林醫生多年來一直從事年青人精神健康的工作,尤其關注青少年身心發展。她現為香港大學社會工作及社會行政學系社會工作碩士兒童及青少年精神健康課程統籌,也是香港恆生大學認識和支援腦力多元學生和青少年專業文憑的課程統籌,並曾擔任香港大學精神醫學系精神醫學碩士及深造文憑課程的課程統籌。她更積極投入精神健康的專業培訓,熱心於走訪不同學校,為老師,家長及公眾進行講座,在本地香港社區及中國內地包括大灣區等地推廣精神健康和教育。她更參與帶領各項社區項目,幫助受情緒困擾的年青人及成年人。

譚煥芝醫生擔任亞洲家庭治療學院 (AAFT) 臨床總監及跨代中心的項目總監,同時是一位私家精神科醫生。她於香港情緒健康學會擔任研究及培訓專家顧問。

工作坊 4.3:賽馬會抗逆有「家」計劃 -- 從校園中燃點家庭力量

講者:梁倩儀教授 Prof. Janet LEUNG、 謝頴儀女士 Ms Winnie TSE工作坊 4.3:賽馬會抗逆有「家」計劃 -- 從校園中燃點家庭力量

家庭關係及壓力直接影響家長的身心健康,繼而阻礙兒童及青少年的正常發展。學校對於家庭教育也十分關注。然而,家庭教育不僅限於專家對知識及技巧的培訓,同路人的經歷、智慧和分享同樣能引起家長的共鳴。賽馬會抗逆有「家」計劃透過在學校推行「抗逆校園」及「家庭抗逆大使」培訓計劃培訓一群家長義工成為「家庭抗逆大使」,在學校推廣家庭抗逆力,以同路人的身份陪伴其他家長面對逆境,讓學校、家庭注入正面的能量。是次工作坊會分享「抗逆校園」及「家庭抗逆大使」培訓計劃的理念,服務內容,成果及其反思。

講者:梁倩儀教授團隊 Prof. Janet LEUNG、 謝頴儀女士 Ms Winnie TSE

梁倩儀教授為香港理工大學應用社會科學系教授。她是一位在香港註冊社會工作者,從事社會工作超過二十年。她曾於一間社會服務機構任職服務主任,負責統籌及督導之服務包括青少年服務、學生輔導服務、家庭支援服務等等。現在她在香港理工大學為社會工作學科主管。她的研究興趣包括家庭關係、家長教育、貧窮問題及青少年正面成長等課題。梁教授獲得香港賽馬會慈善信託基金資助約港幣四千萬元推行一項名為「賽馬會抗逆有『家』 計劃」,並曾獲香港研究資助局多次撥款資助其家庭研究,包括過度管教、子女親職化及疫後家庭培育等等。她的文章曾於Journal of Youth and Adolescence, Journal of Research on Adolescence, Research on Social Work Practice 和 Family Process 等國際學術期刊發表。她同時擔任 Applied Research in Quality of Life 國際學術期刊之副編輯。

謝頴儀女士現為賽馬會抗逆有「家」計劃高級培訓主任,是資深社會工作者,畢業於香港理工大學社會工作學士及香港中文大學家庭輔導及家庭教育碩士,擁有十多年於青少年中心、中學及精神健康的前線服務經驗,專注於青少年的生涯規劃和全人發展,幫助特殊學習需要青少年面對成長的挑戰、以及促進精神病康復者和其家屬的復元歷程。除個人及家庭的輔導工作外,亦帶領不少復元為本及家庭為基礎的小組、活動和訓練。